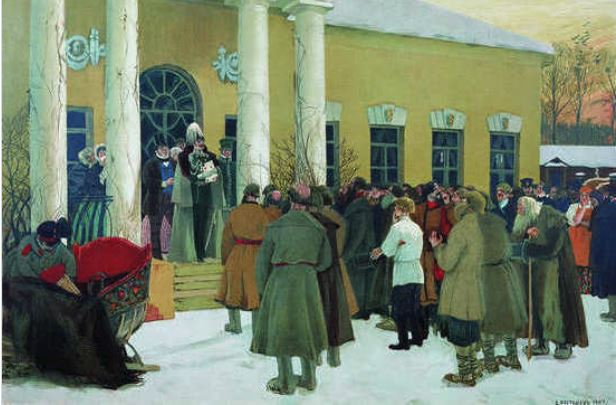

Восстание яицких казаков переросло в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II. При этом классовый характер восстания до сих пор является предметом полемики. Ряд современных историков, оценивая этническую, социальную природу и характер восстания, называют его «гражданской войной».

Князь Олег после успешного военного похода на Константинополь, 15 сентября 911 года заключил договор с Византией, на двух языках. Документ был посвящен, главным образом, рассмотрению различных правонарушений и мерах наказания за них. Договор сохранился в позднейших списках древнерусских летописей, в частности, в «Повести временных лет».

Договоры Руси с Византией - первые известные международные договоры Древней Руси, основные из них были заключены в 911, 944, 971 годах. Сохранились только древнерусские тексты договоров, переведённые с греческого языка на старославянский, и дошедшие в составе «Повести временных лет», куда были включены в начале 12 века.

Празднуется: 12 января

Указом Петра Великого 23 января 1722 года впервые в российской истории был учрежден институт прокуратуры при Правительствующем Сенате, позже этим же куазом был создан пост генерал-прокурора. Петр I, создавая прокуратуру, поставил задачу «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий.

В соответствии с указом от 29 января 1722 года «Об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей» прокуратура была поставлена над фискальными органами. Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского.

В июне 1933 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза ССР было принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР. Утвержденное в декабре 1933 года «Положение о Прокуратуре Союза ССР» определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа.

В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт «Положение о прокурорском надзоре в СССР», который возлагал на Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.

После принятия в 1977 году новой Конституции СССР, на ее основе был разработан Закон о Прокуратуре СССР, который был утвержден в ноябре 1979 года. В соответствии с ним, к основным направлениям деятельности прокуратуры были отнесены: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление.

После распада СССР, 17 января 1992 года был принят новый федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». В дальнейшем в Конституции России, принятой в 1993 году, был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры. В принятом законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, иным стало содержание прокурорского надзора.

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. В настоящее время органы прокуратуры придают большое значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся в правоприменительной практике.

80 лет назад

80 лет назад

День прорыва блокады Ленинграда

в годы

Великой Отечественной войны

В ходе Великой Отечественной войны 18 января 1943 года, состоялся прорыв блокады Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. По планам Ставки Верховного командования, советские войска ударами двух фронтов - Ленинградского с запада и Волховского с востока - должны были разгромить вражескую группировку, удерживающую Шлиссельбургско-Синявинский выступ. Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Леониду Говорову и генералу армии Кириллу Мерецкову. Координировали взаимодействие представители Ставки - генерал армии Георгий Жуков и маршал Климент Ворошилов. Артиллерийская подготовка, начавшаяся 12 января 1943 года, продолжалась 2 часа 10 минут, после чего 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Наступление поддерживали 2-я и 8-я ударные армии Волховского фронта, корабли Балтийского флота, береговая артиллерия и авиация.

Фонд пенсионного и социального страхования С 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединены в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. У учреждения сохранился функционал обоих объединенных ведомств. Отмечается, что на сроки доставки пенсий и пособий изменения не повлияют.

Ссылки на официальные сайты РФ

Источник

День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 декабря. Конвенция была принята в развитие положений Всеобщей декларации прав человека и Декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

История памятной даты

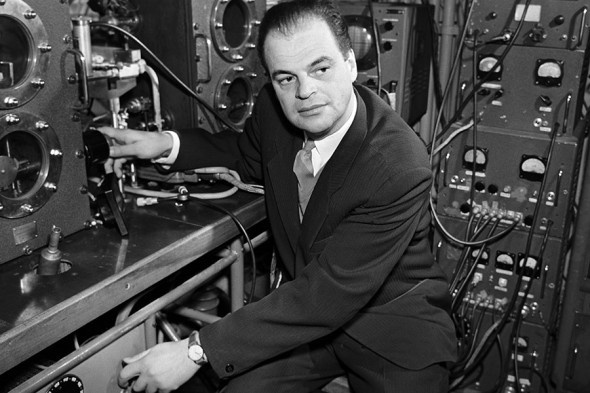

Российский летчик-испытатель. Командир бригады. Герой Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский город Ванкувер. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года в городе Василево, Нижегородской области. Воспитывался в семье мастера - котельщика. После окончания сельской школы учился в ремесленном училище в городе Череповце. Далее работал молотобойцем, кочегаром. Осенью 1919 года добровольно вступил в Красную армию, являлся слесарем по ремонту и сборке самолетов Канавинского авиационного парка в Нижнем Новгороде. В 1921 году Чкалов получил путевку в Егорьевскую военно-теоретическую школу военно-воздушных сил. В 1922 году, после ее окончания, переведен в Борисоглебскую авиационную школу. Здесь Чкалов совершил первый самостоятельный полет, затем быстро совершенствовался в технике вождения самолета. Как один из лучших курсантов Чкалов направлен в Московскую школу высшего пилотажа, а затем в Серпуховскую школу воздушного боя. В июне 1924 года в качестве военного летчика - истребителя Чкалов переведен для прохождения службы в Ленинградскую Краснознаменную авиаэскадрилью имени Петра Нестерова. За неуставные полеты летчик неоднократно получал дисциплинарные взыскания. В ноябре 1925 года демобилизован и осужден на шесть месяцев за «поведение, дискредитирующее звание бойца Красной армии». В 1926 году восстановлен в армии и направлен в ту же часть, которая в то время базировалась в Гатчине.

В 1927 году Чкалов делегирован в город Москва как лучший летчик Санкт-Петербургской авиаэскадрильи для участия в параде в честь десятой годовщины Октябрьской революции. За блестящее летное мастерство получил благодарность от Климента Ворошилова. В марте следующего года переведен на службу в Брянскую авиабригаду. В 1928 году, перегоняя самолеты из Гомеля в Брянск, Чкалов вел группу на бреющем полете и врезался в телеграфные провода. Был осужден на один год, но через шестнадцать суток освобожден постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР и уволен из армии в запас. Чкалов вернулся в город Санкт-Петербург в 1929 году и работал летчиком - инструктором Ленинградского авиационного клуба Общества друзей Воздушного флота, возглавив школу планеристов. Через год восстановлен в военно - воздушные силы и зачислен на работу летчиком - испытателем в Московский научно - испытательный институт ВВС. За два года работы в НИИ Чкалов совершил более 800 испытательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов самолетов, участвовал в испытаниях авиазвена из тяжелого бомбардировщика, несшего на своих крыльях до пяти самолетов истребителей. В 1932 году переведен на аэродром в районе города Щелково Московской области. Перебазирование превратилось в первый воздушный парад с пролетом над Красной площадью. Экипаж Валерия возглавил колонну из 46 крылатых машин, по три в ряд, на самолете ТБ-3.

В январе 1933 года Чкалов назначен на работу летчиком - испытателем Московского авиационного завода имени Менжинского. Летчик испытывал самолеты - истребители авиаконструктора Николая Поликарпова: истребитель бипланной системы И-15 с последующими модификациями и один из первых монопланов истребитель И-16, составивших основу истребительной авиации ВВС СССР в конце 1930-х годов. За время работы Чкалов разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную «бочку». С 2 по 22 июля 1936 года самолет АНТ-25 авиаконструктора Андрея Туполева с командиром экипажа Валерием Чкаловым, вторым пилотом Георгием Байдуковым, и штурманом Александром Беляковым совершил беспосадочный перелет из Москвы через Ледовитый океан и город Петропавловск-Камчатский на остров Удд. Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 24 июля 1936 года за осуществление героического беспосадочного дальнего перелета по маршруту Москва - Северный Ледовитый океан - Камчатка - Николаевск-на-Амуре в трудных условиях Арктики и неизученных районов дальнего Севера, за проявленное при этом выдающееся мужество и мастерство Чкалову Валерию Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Через год на том же самолете АНТ-25 и в том же составе экипаж совершил беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - Ванкувер, штат Вашингтон, США, протяженностью 8 504 километра. Продолжительность полета составила 63 часа 16 минут. На авиабазе Пирсон экипаж встречал и затем принимал у себя дома генерал Джордж Маршалл, позже ставший государственным секретарем США и автором «плана Маршалла». Советских летчиков приветствовали жители Портленда, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтона, Нью-Йорка. Клуб исследователей США и Русско-американский институт культурных связей устроили в честь советских авиаторов прием в нью-йоркском отеле «Waldorf Astoria». В Вашингтоне приняты президентом США Франклином Рузвельтом. За осуществление этого перелета летчики награждены орденами Красного Знамени. Всего Валерий испытал свыше 70 типов самолетов.

Валерий Павлович погиб в ходе испытательного полета 15 декабря 1938 года на истребителе И-180 конструкции Поликарпова. Полетное задание предписывало совершить первый полет без уборки шасси с ограничением скоростей на высоте 600 м. При заходе на посадку у самолета отказал мотор. Стараясь избежать падения на жилые постройки, летчик увел самолет в сторону. При снижении машина зацепила и оборвала высоковольтные провода на территории склада завода и врезалась в кучу дровяных отходов. Еще живого летчика достали из кабины работники склада и сразу отправили в Боткинскую больницу, где спустя два часа скончался. Урна с прахом Валерия Чкалова находится в Кремлевской стене на Красной площади в городе Москва.

Утвержден отличительный знак Красной Армии - Красная Звезда

Международный день борьбы с коррупцией

В России учрежден орден Георгия Победоносца

Дата события: 7 декабря 1769 года (253 года назад)

Императрица Екатерина II, спустя год после начала русско-турецкой войны, 7 декабря 1769 года учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени. Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. В 1807 году был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия. Знак отличия - серебряный крест позднее приобрел неофициальное название «солдатского Георгия». Количество награждений одного человека знаком отличия не ограничивалось. Офицеры не награждались орденом, но могли носить этот знак, если получили его до производства в офицерский чин. До революции «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины II стал в 1770 году граф Румянцев-Задунайский «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу». Последним кавалером стал в 1877 году великий князь Николай Николаевич Старший «за овладение 28-го Ноября 1877 года твердынями Плевны и пленение армии Османа-Паши». Часть звезд пришлась на долю глав государств - союзников России в войне с Наполеоном - и главнокомандующих их армиями. Из 25 кавалеров 1-й степени только несколько человек стали полными кавалерами ордена Святого Георгия, награждёнными всеми 4-мя степенями: генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский, князь Варшавский и генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский. В 1917 году вместе с остальными «признаками» царской России орден Святого Георгия был упразднен советской властью.

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал УКАЗ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения Николая Геннадиевича Басова (14 декабря 1922 – 1 июля 2001) – выдающегося физика, одного из основоположников и создателей квантовой электроники и лазерной физики.

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал УКАЗ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения Николая Геннадиевича Басова (14 декабря 1922 – 1 июля 2001) – выдающегося физика, одного из основоположников и создателей квантовой электроники и лазерной физики.За фундаментальную работу в области квантовой электроники в 1964 году Н. Г. Басов разделил Нобелевскую премию по физике с Александром Михайловичем Прохоровым и Чарлзом Таунсом.

Множество лазерных медицинских приборов, без которых немыслима современная хирургия, спроектировано Н. Г. Басовым вместе с врачами.

КРЕСТ РУССКОГО МУЖЕСТВА

8 августа 2000 года Указом Президента Российской Федерации в качестве высшей военной награды был восстановлен орден Святого Георгия.

Идея учредить награду, даваемую исключительно за боевые заслуги, принадлежала Петру I. Однако замысел его воплотила в жизнь Екатерина II. Орден был учрежден Екатериной II 26 ноября (7 декабря по новому ст.) 1769 года для отличия офицеров на поле боя.

Орден святого Георгия стал четвертым российским орденом и с самого начала приобрел особое значение именно как военная награда, выдаваемая за личную храбрость. Заслужить орден Георгия было чрезвычайно трудно.

В статуте ордена оговаривалось, что «ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием».

После Октябрьской революции1917 года орден был упразднен, а в 1992 году Верховный Совет Российской Федерации принял решение о его восстановлении.

Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операции по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги для всех поколений защитников Отечества и которые награждены государственными наградами Российской Федерации за отличия, проявленные в боевых действиях.

Существует четыре степени Ордена. Высшей является I степень. Орден I и II степени имеет знак и звезду, III и IV — только знак. Награждение производится последовательно, от низшей степени к высшей. Фамилии, имена и отчества награжденных заносятся для увековечивания на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

СЛАВА ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА!

WEB-поиск в электронном каталоге МКУ "Колыванская ЦБС"

Чепурнов, Николай Иванович. Наградные медали Государства Российского / Н. И. Чепурнов ; худож. Н. И. Чепурнов ; худож.

С. Губин. - Москва : Русский мир, 2001. - 767 с. : ил. + 1 вклад. л. - ISBN 5-89577-024-X (в пер.) Текст : непосредственный.

С 1 августа 2022 года пенсии повысят пенсионерам, которые работали в прошлом году и за которых работодатели платили страховые взносы в пенсионную систему.

Как пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, перерасчет пенсий произойдет в беззаявительном порядке исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Размер повышения для каждого человека индивидуален. Конкретную сумму лучше уточнить в Пенсионном фонде, посоветовала сенатор.

Законы, вступившие в силу в июне 2022 года

Пенсии для НЕРАБОТАЮЩИХ пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей.

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения – 15 172 рубля, для детей – 13 501 рубль, для пенсионеров – 11 970 рублей. Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей.

Документ

Источник: сайт Правительства России http://government.ru/news/45559/

День 13 апреля в истории.

День мецената и благотворителя в России.

Впервые он прошёл в 2006 году в одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Инициаторами его проведения были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов.

Источник: сайт Правительства России http://government.ru/news/45559/

День 13 апреля в истории.

День мецената и благотворителя в России.

Впервые он прошёл в 2006 году в одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Инициаторами его проведения были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов.

Правительство РФ утвердило правила регистрации на портале Госуслуг несовершеннолетних граждан.

Сообщается, что регистрация несовершеннолетних граждан, в частности школьников, на портале Госуслуг упростит им доступ к цифровым ресурсам. Например, они смогут сами зайти в свой электронный дневник, чтобы посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Детей в возрасте до 14 лет на Госуслугах смогут зарегистрировать их родители. При условии, что у них самих есть учетная запись на портале.

Детей в возрасте до 14 лет на Госуслугах смогут зарегистрировать их родители. При условии, что у них самих есть учетная запись на портале. Госуслуги: https://esia.gosuslugi.ru/login/registration

Госуслуги: https://esia.gosuslugi.ru/login/registration Документ:

Документ:Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2022 г. № 111 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» http://government.ru/docs/44491/

Источник: Правительство России http://government.ru/docs/44491/

Источник: Правительство России http://government.ru/docs/44491/

День 12 марта в истории

Всемирный день гражданской обороны: защита населения превыше всего

Гусельников

308 лет назад (1710) Пётр I утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт.

29 января (9 февраля) 1710 г. в России завершилась петровская реформа кириллического алфавита — Пётр I утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт. Русская Православная Церковь продолжала пользоваться церковнославянским алфавитом.

Проведение реформы было связано с потребностями государства, нуждавшегося в большом количестве образованных отечественных специалистов и в своевременном доведении официальной информации до населения. Достижению этих целей мешало слабое развитие книгопечатания, ориентированного преимущественно на распространение духовной литературы и не учитывавшего изменений в языке. К концу XVII в. алфавит, пришедший на Русь вместе с христианской письменностью, сохранял свои архаичные черты, несмотря на то, что некоторые буквы в текстах светского содержания не использовались или использовались неправильно. К тому же форма букв, утвердившаяся в рамках письменной культуры, была неудобна для набора печатных текстов из-за наличия надстрочных знаков. Поэтому в ходе реформы изменился как состав алфавита, так и форма букв.

Поиски новой модели азбуки и шрифта велись при самом активном участии царя. В январе 1707 г. по эскизам, предположительно выполненным лично Петром I, инженер фортификации Куленбах сделал рисунки тридцати трёх строчных и четырёх прописных букв (А, Д, Е, Т) русского алфавита, которые были отправлены в Амстердам для изготовления литер. Одновременно по государеву указу велись словолитные работы на московском Печатном дворе, где русские мастера Григорий Александров и Василий Петров под руководством словолитца Михаила Ефремова сделали свой вариант шрифта, однако качество литер не удовлетворило царя, и для печатания книг был принят шрифт голландских мастеров. Первая книга, набранная новым гражданским шрифтом, — «Геометриа славенски землемерие» — вышла в марте 1708 г.

Позднее, по результатам наборных проб царь решил изменить форму некоторых литер и вернуть несколько отвергнутых букв традиционного алфавита (как полагают, по настоянию духовенства). 18 января 1710 г. Пётр I сделал последнюю корректуру, вычеркнув первые варианты знаков нового шрифта и старые знаки печатного полуустава. На обороте переплёта азбуки царь написал: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги, а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не употреблять». Указ о введении новой азбуки был датирован 29 января (9 февраля) 1710 г. Вскоре после издания Указа в «Ведомостях Московского государства» появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и поступивших в продажу.

В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 38-ми, их начертание упростилось и округлилось. Были отменены силы (сложная система диакритических знаков ударения) и титла — надстрочный знак, позволявший пропускать в слове буквы. Также было упорядочено применение прописных букв и знаков препинания, вместо буквенной цифири стали употребляться арабские цифры.

Состав русской азбуки и её графика продолжали изменяться и позже в сторону упрощения. Современный русский алфавит вошёл в употребление с 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) на основании декрета Народного комиссариата просвещения РСФСР «О введении нового правописания».